ハウスメーカーや工務店などが発行するチラシや公式ウェブサイトで、『ツーバイフォー』という言葉を目にしたことがありますか?

『ツーバイフォー』とは、住宅を建設するための工法の一つを指します。

この工法の正式名称は木造枠組壁工法です。

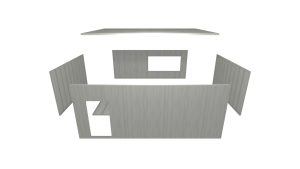

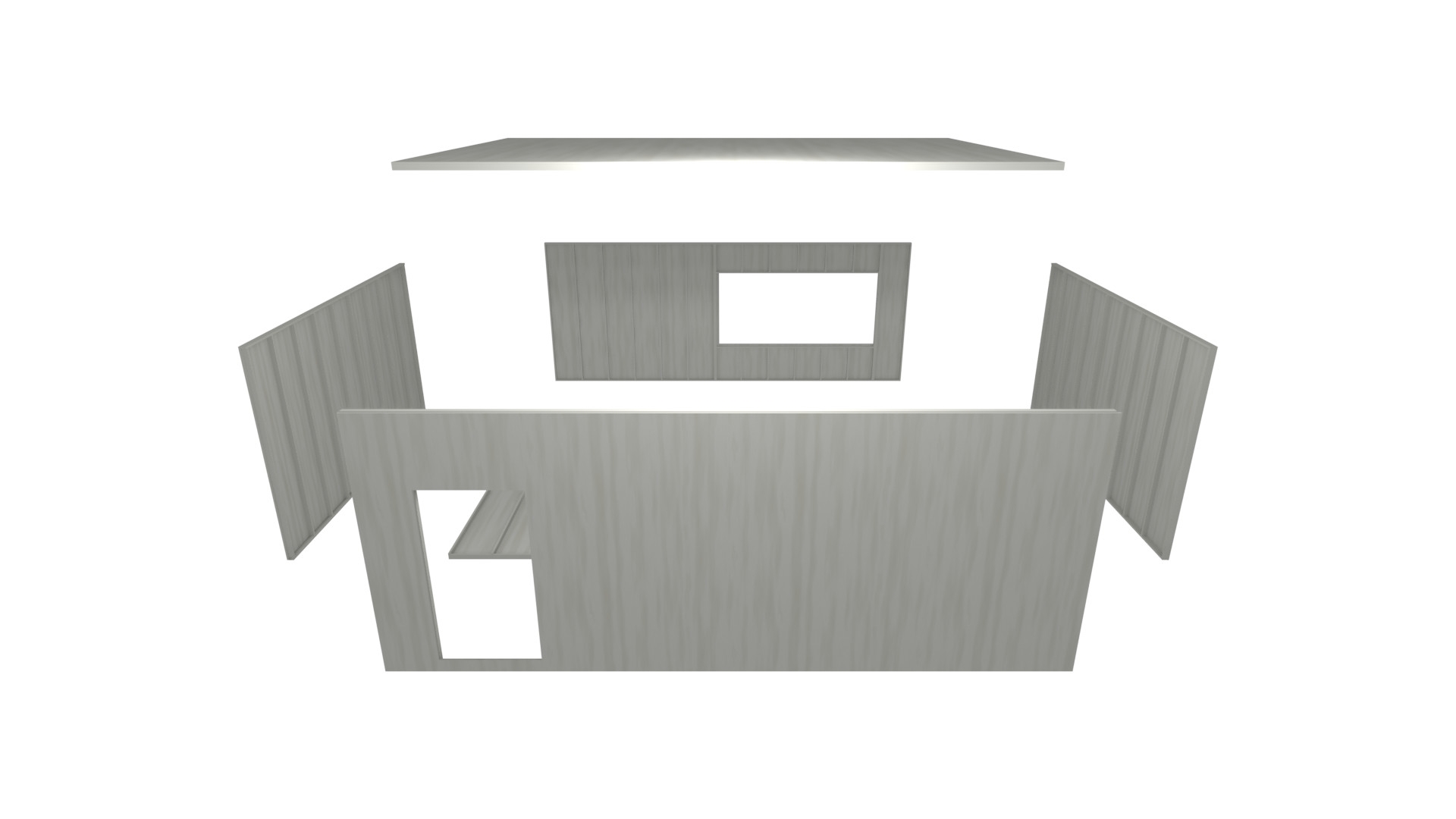

壁や床といった面で建物全体を支える工法であり、合計で6つの面を使って箱の形を作り、その後で窓やその他の開口部を切り抜く形で進めていきます。 段ボールを組み立てる過程をイメージしていただくと、理解しやすいかもしれません。

さらに、他にも住宅建設の工法として『在来工法』があります。

こちらの正式名称は木造軸組工法です。

梁と柱を使って骨組みを組み上げ、建物を支えるという工法です。 日本で古くから利用されてきた伝統的な工法であり、現在建築されている木造住宅の多くにはこの工法が採用されています。

今の日本の木造住宅においては、上記の2つの工法が大半を占めているのが現状です。

私自身は、実際に家を建てる際に『ツーバイフォー』を選択しました。

現代の日本に数多く存在する木造住宅の中で在来工法ではなく、なぜツーバイフォーを選んだのか...

この記事では、その理由を詳しく掘り下げてお伝えしていきたいと思います。

『在来工法』と『ツーバイフォー』それぞれの特徴

まず初めに、それぞれの特徴を簡潔にまとめた表を示します。

| 在来工法 | ツーバイフォー | |

| 工期 | 長期 | 短期 |

| 費用 | 高い | 安い |

| 耐震強度・気密性 | 低い(ツーバイフォーと比較して) | 高い |

| リフォーム | しやすい | しづらい |

| デザインの幅 | 広い | 狭い |

工期

ツーバイフォー工法では、工場であらかじめ組み立てられたパネルを現場で固定するため、工期が比較的短く済むという特徴があります。

一方、在来工法の場合は、梁や柱を最初から全て組み上げていくため、手間がかかり、結果として工期が長くなる傾向があります。

費用

ツーバイフォー工法では、工場で大量生産された部材(2インチ×4インチ)をマニュアル通りに組み立てて仕上げるため、コストが抑えられます。

さらに、材料同士を釘で留める作業のため、職人の技術に依存することが少なく、全体的に費用が安くなる傾向があります。

耐震強度・気密性

ツーバイフォー工法では、全ての壁が6面で家を支える構造になっているため、耐震強度が非常に高いとされています。

日本ツーバイフォー建設協会の調査によると、東日本大震災で震度6以上が観測された地域に建っていたツーバイフォー住宅20,000棟のうち、98%が大きな修理をせずに住み続けられる状態であったという結果が出ています。

また、気密性についても、パネル同士の隙間が少ないため、在来工法よりも高いと評価されています。 気密性の高い住宅は、換気や冷暖房を適切にコントロールするのに非常に便利です。

リフォーム

結論としては、ツーバイフォー工法で建てた住宅は、在来工法で建てた住宅に比べてリフォームが難しい場合があります。

その理由は2つに分かれます。

1つ目は、ツーバイフォー住宅のリフォームに詳しい業者が少ないという点です。

ツーバイフォーという工法は、日本では比較的新しいため、リフォームに関する知識を持つ業者がまだまだ少ないのが現状です。

そのため、どの業者に依頼するかが非常に重要になってきます。

2つ目の理由は、さまざまな建築基準が存在するため、リフォームの自由度が制限されることです。

ツーバイフォー住宅のリフォームを行う際には、以下の7つのルールを遵守する必要があります。

耐力壁線の真下には基礎

1階部分の耐力壁線の真下には、必ず鉄筋コンクリート製の基礎を配置するように設計しなければなりません。

耐力壁線上の開口部の巾は壁の長さの3/4以下

耐力壁を変更して耐力壁線上に開口部を設ける場合は、その開口部の幅は耐力壁線の長さの3/4以下でなければなりません。

耐力壁は基本的に90cm以上

構造上必要な重要な壁であるため、通常は90cm以上の高さが要求されます。

耐力壁線区画は原則40㎡以内

部屋を仕切る壁を撤去して広さを確保するリフォームを行う場合、建物の平面は原則として四角形を組み合わせる形となり、できあがった四角形の面積は40㎡以内でなければなりません。

開口部の巾は最大4m

開口部を広げる場合、耐力壁線上の開口部の幅は4mを超えないようにすることが求められます。

建物の隅角部は90cm以上の壁を配置

どんな設計においても、建物の隅っこには90cm以上の壁を設置することが基本とされています。

区画内の耐力壁の長短比は4以下

耐力壁を動かす場合、40㎡以内で区画された空間の長短比は4以下に設定する必要があります。 ※耐力壁とは 建物の横からかかる力を支えるための壁を指し、一般的に建物は上下からの力には強い傾向がありますが、地震による横揺れや突風には弱いとされています。

デザインの幅

ツーバイフォー住宅で使用される材料は基本的に2インチ×4インチと規格化されているため、在来工法で建てられた住宅に比べてデザインの自由度が限られています。

また、住宅を建てる際に守るべきルールも多く存在するため、特殊な形状や独特なおしゃれさを求める人には向いていないかもしれません。

もちろん、ツーバイフォー住宅でも工夫をすれば魅力的なデザインの家を建てることができます!

ツーバイフォー住宅を選ぶ理由

以上で紹介したそれぞれの特徴を踏まえ、ツーバイフォー住宅をおすすめする理由について詳しく述べていきます。

費用が比較的安価である

ツーバイフォー住宅の坪単価は、20万円から50万円台であると言われています。

耐震性に優れている

前述の通り、ツーバイフォー住宅は耐震性が非常に高いことが特徴です。 モノコック構造(箱型)を採用しており、面で均等に揺れを受け止め、吸収することが可能です。

広い空間が確保できる

ツーバイフォー住宅では、使用する柱の本数が在来工法で建設された家よりも少なく、結果として広い居住空間が得られます。

断熱性・遮音性・気密性が高い

面と面で構成されているツーバイフォー住宅は、在来工法に比べて隙間が少なく、断熱性、遮音性、気密性のいずれにおいても優れています。

したがって省エネ住宅としても非常に優れた選択肢となります。

ツーバイフォー住宅は湿気に弱い!?

ツーバイフォー住宅は、モノコック構造による断熱性や遮音性といった利点がありますが、一方で気密性が高いため、湿気に対して弱く、カビや結露が発生しやすいとの懸念が指摘されることもあります。

では、実際のところはどうなのでしょうか?

結論から述べると、現在のツーバイフォー住宅ではこのような問題は改善されています。

確かに過去には、湿気の影響で柱が腐食したという報告例もありました。

しかし、2003年に改正された建築基準法により、シックハウス症候群への対策としてすべての住宅に24時間換気システムの設置が義務化されました。

そのため、2003年7月以降に建てられた住宅は、どんなに気密性が高くても適切な換気が行われているため、安心して暮らせると言えるでしょう。

まとめ

ツーバイフォー住宅を建てるメリットについて、数多くの点があることがわかりました。

多くの方が耳にしたことがある『ツーバイフォー』という工法。

これから注文住宅を考えているあなたの選択肢の一つとして、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?

コメント