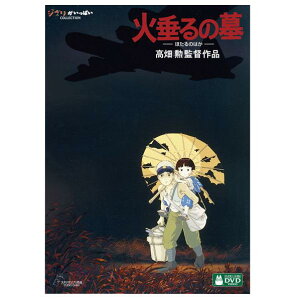

野坂昭如さんの原作によるアニメ映画「火垂るの墓」は、海外でも広く知られており、多くの観客から深い感動を呼び起こしています。

多くの人々が「泣ける」「悲しすぎて二度と観ることができない」といった感想を抱くほど、このアニメ映画は深い悲しみを共有し、観る者の涙を誘う力を持っていると思います。

「火垂るの墓」は、原作者の野坂昭如さんが14歳の時に、実際に妹と共に過ごした日々を背景に、1歳4ヶ月で亡くなった妹へのレクイエムとして創作された作品です。

野坂昭如さん自身も、「僕は清太のように優しくはなかった」と語っています。

火垂るの墓の原作本

原作の本自体は、直木賞を受賞した作品「火垂るの墓」と「アメリカひじき」の他に、4篇を加えた合計6篇からなる短編集です。

残りの4篇には「焼土層」「死児を育てる」「ラ・クンバルシータ」「プアボーイ」が含まれています。

どの作品も、野坂昭如さん自身の体験に基づいた、戦後の現実を生々しく描写しています。

それは美化されることなく、独特の文体で淡々とした語り口を持っているからこそ、真実がより感じられるのです。

アニメ映画では、幼い妹の世話をする優しい兄の姿が印象深いですが、原作ではそれとは異なる側面も描かれています。

原作では、清太や妹の節子が遠い親戚の家に居候し、肩身の狭い思いをしながら暮らす様子が描かれています。

兄妹は二人きりで生活を選び、その結果として節子が亡くなり、清太もまた命を落とします。

しかし、原作では二人の死が当時としては非常にありふれた出来事として、まるで新聞記事の一つのようにあっけなく描かれています。

アニメ映画よりもさらに現実的な戦争の時代における清太と節子の死別が、まるで珍しい出来事ではないかのように語られています。

しかし、その表現の中には、作者である野坂昭如さんの『無念さ』が強く込められているように感じられます。

そう思うと、辛く悲しい気持ちが募り、やはり「火垂るの墓」は手に取らない方が良いのかもしれません。

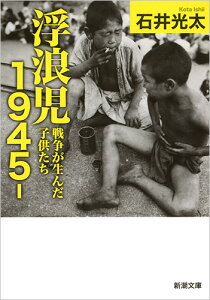

石井光太 著 『浮浪児1945-―戦争が生んだ子供たち―』 | 新潮社 (shinchosha.co.jp)

著者の石井光太さんによると、終戦直後には住む家も家族も失った戦争孤児が、およそ3万人も存在したとのことです。

「火垂るの墓」の清太も、もし命があれば、その一人であったことでしょう。

「『アンパンマン』の中で描こうとしたのは(中略)嫌な相手とでも一緒に暮らすことはできるということ」

「世の中全体が嫌なものはみんなやっつけてしまおう、というおかしな風潮になっている」

やなせたかしさんの「ぼくは戦争は大きらい」あとがきより

アンパンマンの作者であるやなせたかしさんのこの言葉は、私にとっての「聖書」のような存在です。

人生には、自分と気が合う人もいれば、どうしても理解し合えない人もいます。

ですが、戦争は決して避けるべきものなのです。

「嫌だな」と感じることがあっても、やなせたかしさんのこの言葉を思い出して、乗り越えていこうと思います。

「死児を育てる」

「火垂るの墓」とは異なる視点から描かれた「死児を育てる」では、主人公の女性が実の子(2歳)を殺してしまい、警察の事情聴取の場面から物語が始まります。

物語は戦争末期に戻り、主人公の少女は母親を失ったため、幼い妹を親代わりに面倒を見ることになります。

しかし、彼女は自身の飢えや思うようにいかない育児から次第に妹に虐待を加えてしまうようになります。

配給される物資も、自分の飢えを満たすことが最優先になり、幼い妹は次第に衰弱し、非常に悲惨でおぞましい死を迎えることになります。

その後、主人公の少女は成長し、幸せな結婚生活を送るものの、妹の死のトラウマから逃れることができず、自らの子供に手をかけてしまうのです。

非常に悲しい物語ですが、ここには野坂さんの思いが込められていて、深く考えさせられます。

野坂さん自身も、泣き止まない妹を殴り気絶させたことを語っていました。

可愛がっていたという事実がある一方で、餓えに勝てず、自分優位で食べる気持ちが強かったとも話しています。

体験したことがないと理解できない真実をストレートに表現しているため、当時の現実を読み取ることができますね。

戦争で傷つかない人はいないのです。

誰もが悪くないという思いと、誰がその火をつけたのかという疑問が心に残ります。

横井正一さん(1915~1997)が残した言葉があります。彼は終戦を知らずにグアム島のジャングルで潜伏生活を送った経験を持つ方です。

地震や津波は天災で、戦争は人災。戦争は人が起こすものだから、人の心によって防ぐことができますよ」

婦人公論.JP

「焼土層」

「焼土層」は戦後を舞台にしつつ、戦争当時を思い起こさせる場面が散りばめられた作品です。

「火垂るの墓」が兄妹の物語であるのに対し、「焼土層」は母親と息子の物語です。

物語は、仕事も家庭も安定している主人公が、義母の死の知らせを受けて、暮らしていた「風化寸前」のアパートに到着するところから始まります。

義母と過ごした日々の記憶や、遺体が安置されているアパートの義母の部屋(トイレの向かい、階段下の2畳半)での様子が詳細に描かれています。

勝手な想像ですがこんな建物かなぁと思っています。

爆撃で義父を亡くした義母は、大やけどを負いながらも命を長らえて、息子と共に戦後を生き抜くために奮闘します。

しかし、義母は12年間育てた息子が良い環境で成長することを願い、息子を実父に託します。

実父の家での豊かな生活に慣れた息子は、義母と過ごした辛い過去を忘れ、縁は勤め始めてからのほんのわずかな仕送りだけ(義母への)になってしまいました。

義母もまた、細い縁を望まず、決して表に出ることはなく、ただ息子の幸せを妨げないようにひっそりと生き、静かに息を引き取るのです。

息子の重荷にならないこと、勧められた生活保護も受けずに最後まで生ききった義母の人生。

つましく暮らした義母が、老衰で苦しまずに亡くなったことに救われた思いを抱きます。

最後まで見事な人生と言わざるを得ない、理想的な生き方に思えます。

どうもその言葉が心に引っかかってしまって…

CM自体が耳障りに感じることもあるのです。

言葉で言うのは簡単ですが「迷惑をかけない」ことは非常に難しいですね。

誰もが生きている限り、誰かに迷惑をかけているはずです。

食事を例に挙げると、犠牲になった生き物を「いただいている」わけですから。

(話がそれてしまい、申し訳ありません)

背景は異なりますが、失ったことで知ることがあるのですね。

.

.

野坂昭如さんの独特な文体は、過去と現在が交差して描かれているため、読み進めるうちに時間の流れが分からなくなることがあります。

この短編集の中で、「焼土層」が特に印象に残っており、時折読み返したくなる話です。母親という立場で考えてしまうのかもしれません。

野坂昭如さん自身、様々な事情から実の両親ではなく養父母に育てられた経験を持ちます。

この「焼土層」は、彼の経験とどこか重なる部分があったのではないかと思います。

ですが、想像を超える辛い思いを抱えながらも、野坂昭如さんは作品を書くことで浄化したり、あるいは「忘れる」ことなど到底難しいと感じたのかもしれません。

たくさんの人が様々なメッセージを残してこの世を去っても、戦争という現実は決して消え去ることがないのです。

これは非常に悲しいことです。

コメント