野菜を購入する理由は何でしょうか?

その味わいを楽しむためでしょうか?それとも健康を意識しての選択でしょうか?

実は、多くの人が思っている以上に、栄養価が低い野菜が市場に出回っていることをご存知でしょうか。

もし、健康を重視して野菜を選んでいるのであれば、あなたの野菜の購入方法を見直してみることをお勧めします。

さらに、種についても理解を深め、自家栽培を始めてみるのはいかがでしょうか。

種子から見る野菜の種類

野菜の種にはさまざまな種類が存在することをご存じですか?

ガーデニングを行ったことがある方は少しは感じているかもしれませんが、日常的に野菜を購入して食べるだけの人には、種に関しての知識があまりないかもしれません。

ここでは、野菜の種類を種子から詳しくご紹介します。

F1種とは

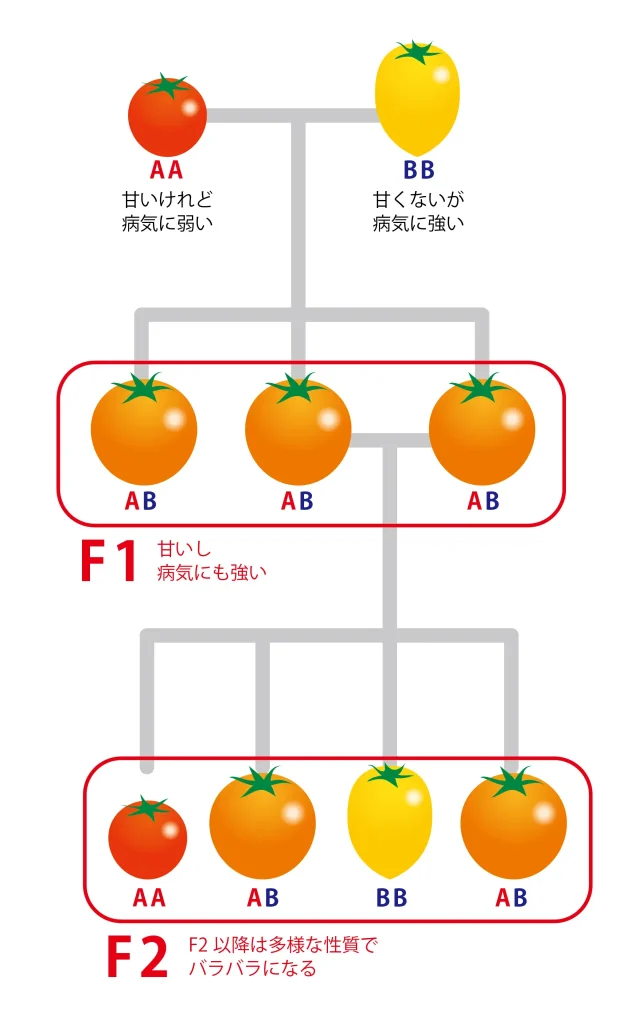

F1とは、First Filial Generationの略称で、第一代目を意味します。

このF1種は、特に同じ形で、均一なサイズのものが短期間で育つため、「1代目」と呼ばれています。

一般的には雑種第一代やハイブリッドとも称されます。

引用:翔栄ファーム

スーパーマーケットで販売されている野菜は、形が整っていて美しく、傷もほとんど見受けられません。また、サイズも均一です。

例えば、きゅうりも少し曲がっているだけで販売対象外となるのが、現在の日本の野菜流通の現状です。

海外では、形や大きさが様々な野菜を目にすることができます。

長期間海外に住んでいた方は、日本の野菜売り場を見て不自然だと感じるかもしれません。

日本において、市販されている野菜の約90%はF1種であると言われています。

2代目以降は形が不揃いであるため、農家は毎年新たに種を購入し栽培する必要があります。種を採取することは可能ですが、形がバラバラだと商品としての価値が下がるのです。

農家にとっては、F1種にはいくつかのメリットが存在します。

| 発芽と生育が均一に揃いやすい 病気に対する耐性が高い 一般消費者に受け入れられやすい、苦みやクセの少ない野菜を生産できる 生育が旺盛なため、生産量が期待できる 種を自家採取する手間が不要なため、全ての作物を収穫に回せる |

しかし、農家にとってのデメリットは、毎年新たに種、化学肥料、農薬を購入する必要がある点です。

固定種とは

固定種は、長い時間をかけて繰り返し栽培された品種を指します。

中には800年前から栽培され続けている品種も存在します。

この固定種は、その性質が安定しているため、収穫した種を翌年再び撒くことで、同じ特性の野菜を再度収穫することができます。

性質は一定でも、野菜の形やサイズは異なり、それぞれの成長速度も異なります。

このため、少しずつ収穫を楽しむことができるのです。

また、化学肥料などが存在しなかった時代から育てられてきた固定種は、自然環境を活用して栽培可能であるため、有機農業にも適しています。

在来種

在来種は、固定種の一部であり、特定の土地の風土に合わせて栽培されてきたものです。

群馬県の下仁田ネギや、京都の伝統的な千枚漬けに使われる聖護院大根などがこの在来種に含まれます。

西洋では、伝統野菜はエアルーム(heirloom)野菜として知られています。エアルームとは家宝や資産を意味し、オーガニック野菜よりも高い人気を誇ります。

消費者にとってはメリットが多いですが、農家が安定した収入を得るためには工夫が欠かせないため、F1種を取り入れる農家が多くなっています。

固定種を育てる農家が集まる環境なら問題は少ないですが、近隣にF1種を育てている農家がいると、F1種の優位性が強まってしまい、種の収穫に影響を及ぼすことがあります。

また、固定種は規格外の野菜になりやすいため、F1種を選ぶ農家が増加してしまうのです。

規格外の野菜については、次の章で詳しく触れます。

遺伝子組み換え作物とは

F1種の野菜は、人工的におしべとめしべを掛け合わせて作られた作物の種ですので、小学生でも行えるほど簡単です。どの野菜とどの野菜を受粉させるかを研究するだけで済みます。

一方、遺伝子組み換えは遺伝子そのものを操作するため、研究室のような専門的な環境でなければ実施できません。この技術は難易度が高く、特許の問題も絡んでくるため、遺伝子組み換え食品は翌年以降も同じような種ができる特徴があります。これにより、自家採取されると問題が生じるため、種子法などで管理されています。

ゲノム編集野菜とは

こちらは、近年新たに研究が進められている技術です。遺伝子組み換えとは異なり、その作物が持つ遺伝子情報を操作して製造されます。遺伝子組み換えは植物と動物の遺伝子を組み合わせることもありますが、ゲノム編集はその作物自体の遺伝子情報を変える手法です。この技術は、遺伝子組み換え食品の危険性が懸念される中、代替手段として始まりました。日本では、ゲノム編集されたトマトがすでにクラウドファンディングを通じて販売されたという事例もあります。

F1種のデメリット

農家にとっては多くのメリットがあるF1種の野菜ですが、一般家庭にとっては残念ながら嬉しくない事実も存在します。

F1種は栄養価が乏しい

1950年代にはF1種が普及していなかった時代のほうれん草(固定種)の栄養素と、最近のほうれん草の栄養比較を見てみましょう。

ほうれん草100gあたりの栄養素は以下の通りです:

| ビタミンC | 鉄分 | |

| 1950年 | 150mg | 13.0mg |

| 1982年 | 65mg | 3.7mg |

| 2000年 | 35mg | 2.7mg |

1950年代と比較すると、栄養価は約5分の1にまで減少しています。

また、伝統野菜として知られる在来種は、特に京都の伝統野菜において高い栄養価を誇ります。

堀川ごぼうの食物繊維は2倍以上、

辛味大根のミネラルは2~3倍、

鹿ヶ谷かぼちゃやえびいもの不飽和脂肪酸は4倍以上の含有量を持っています。

ただし、伝統野菜であっても、F1種を普及させようとする動きがあるため、全てが在来種というわけではありません。

日本の種の自給率に影響

日本の種の自給率は非常に低く、

90%以上が海外から購入されています。

海外からの調達は、食糧危機に直面するリスクを高める要因となります。

世界情勢が不安定になると、野菜の価格が急騰することもあります。

自家採取が可能な固定種の種を使って栽培することで、翌年以降の不安を軽減することが可能です。

日常生活が不安定になることもあるかもしれませんが、将来的な心配を抱えるのも良くないですよね。

規格外の野菜の廃棄

F1種が市場に出回る一方で、規格外であるために廃棄される野菜も多く存在することをご存知でしょうか。

規格外の野菜とは、形が不揃いであったり、色が薄かったりして流通から外れる野菜のことを指します。

出荷に関する規格は、都道府県やJAによって細かく設定されています。

年間に廃棄されている野菜の正確なデータは公表されていませんが、2021年産の春野菜では約13万トン、夏野菜では約31万トンが廃棄されています。

食糧危機が進行中で昆虫食が推奨されている一方で、これほど多くの規格外野菜が廃棄されているとは驚きですね。

規格外の野菜を購入できるオンラインショップも存在しますので、興味がある方は「規格外野菜」と検索してみてください。

F1種を避けて野菜を摂取する方法

日本の農業において、ほぼF1種とされる野菜には以下のようなものがあります。

| トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、メロンなどの果菜類 根菜類ではダイコンやニンジン、 葉菜類ではハクサイ、ホウレンソウ、キャベツなどが含まれます。 |

昔のトマトに比べて、現在のトマトは酸っぱくなく、甘みが強いですよね。

ニンジンやピーマンも食べやすくなっています。

また、大根も真っ白で、形と長さが均一です。

とはいえ、全ての野菜がF1種というわけではありません。

豆類やキク科の野菜にはF1種が少ない傾向があります。

| マメ科・・・大豆、黒豆、茶豆、小豆、そらまめ、落花生、スナップエンドウ キク科・・・レタス、春菊、ゴボウなど さらに、ハーブ類も含まれます。 ハーブ・・・青シソ、赤しそ、バジル、パセリ、ミントなど |

また、日本には自生する野菜も存在します。

自然薯、オカヒジキ、ウド、セリ、三つ葉、みょうが、山椒などがその例です。

歴史の深い野菜でありながら、現在ではあまり見かけないものとして、まこもたけや菊芋もあります。

実は、これらの野菜は生命力や栄養素が非常に高いのです。

どの野菜がF1種に該当するのかを覚えておき、そうした野菜を別のルートで購入することを検討してみても良いでしょう。

まとめ

F1種が全て悪いわけではありませんが、野菜売り場で見かける野菜が当たり前という認識を持たず、理由があって美しい野菜が並んでいるのだと理解していただければ幸いです。

栄養面を重視するのであれば、形がきれいで皮がむきやすいF1種よりも、多少不格好でも味が濃厚な固定種の購入をお勧めします。

コメント