最近、コオロギ食に関する話題を耳にすることが増えてきました。

なんとなくエコで健康に良さそうと思っている方も多いのではないでしょうか。大手企業が取り扱っていることもあり、興味を持って実際に食べてみたいと思う方もいるかもしれません。しかし、実際に購入する前に、果たしてそれが本当に良いものなのか、しっかりと理解しておく必要があります。

そこで、まだあまり普及していないコオロギ食に関する情報を整理してみました。

コオロギ食はどんなもの?

コオロギ食には具体的にどのような製品が存在するのでしょうか。市販されている商品は何か、そして海外での事例についても調べてみました。写真付きでコオロギ食の全体像をまとめていきます。

コオロギとは

コオロギは約45日間で成虫に成長し、雑食性の昆虫です。

英語での名称はCricketです。

食用として広く利用されているのは、主に次の3種類です。

| フタホシコオロギ:日本の沖縄にも生息しています。 ヨーロッパイエコオロギ:タンパク質が豊富で、食用コオロギのスタンダードです。 タイワンオオコオロギ:脂肪分が多いため、パウダーとしての使用には適していません。 |

コオロギが育つための最適な環境は、25度〜30度とされています。

売られている商品

無印良品のコオロギせんべいやコオロギチョコは非常に有名ですよね。

さらに、コンビニエンスストアのファミリーマートでもコオロギを使った製品が販売されており、コオロギ食がますます身近になってきました。

無印良品やファミリーマートだけでなく、実際には多くの企業が昆虫食を推進しているのです。

引用:市況かぶ全力2階建

海外事例

日本におけるコオロギ食のイメージと、海外におけるイメージは果たして同じなのでしょうか。

海外における事例もいくつか調査してみました。

タイ

タイでは、世界に先駆けて1990年代後半からコオロギの養殖が始まりました。2019年の時点で、すでに20,000戸以上の農家がコオロギを養殖しており、その中には大きな利益を上げてコオロギ御殿を建てた人もいると言われています。

ベトナム

ホーチミン市内には、コオロギのソース和えやコオロギサラダを提供する飲食店が数軒存在します。

引用:ベトナムスケッチ

フィンランド

フィンランドでは、2017年に昆虫食の取り扱いが認可されて以来、さまざまな企業がコオロギ食を販売しています。

美しいパッケージに包まれたチョコレートコーティングされたコオロギも人気です。

コオロギ食が良いって本当?

コオロギ食は環境に優しく、栄養素が豊富であるとされています。

本当にエコなのか、またたんぱく質が豊富なのか、じっくり考えてみましょう。

エコかどうか?

コオロギ食は栄養価が高いだけでなく、環境にも優しいとされることが多いですが、本当にエコなのでしょうか?

温度管理

コオロギは環境負荷が低いとされていますが、本当にその通りなのでしょうか。

コオロギが育つための環境は、25度〜30度とかなり限定されています。日本の年間平均気温は、沖縄でも23.1度、東京などの首都圏では約16度前後です。つまり、日本でのコオロギの飼育には一年中温度管理が不可欠ということになります。

えさ代

コオロギは雑食性で、与える餌によって味が変わります。安定した味のコオロギを育てるためには、同じような餌を与える必要があるのですが、もし餌の栄養が不足すると、コオロギ同士で共食いを始めることがあるのです。良い味を持つコオロギを生産しつつ、たんぱく質を維持することは簡単ではないのではないでしょうか。

水

コオロギには水が欠かせませんが、同時に湿気には敏感です。清潔な水を準備しつつ、乾燥した空気を保つことが求められます。

たんぱく質が本当に多いのか

コオロギのタンパク質含量が注目されていますが、単純に比較するのは適切ではないと感じます。

一般的に100gあたりの含量として示されますが、コオロギパウダーの100gはかなりの量です。

仮に美味しくても、パウダーを100gも一度に食べることは難しいでしょう。冷凍コオロギで数えると、100gは約250匹程度とのことですが、サイズによっては乾燥コオロギになると1,000匹近くになるそうです。

牛肉100gを食べる際は、通常100g以上を食べますよね。このように、一度に数gしか取れない食材と比較するのは適切なのでしょうか。

コオロギパウダーは結束力が低いため、小麦粉と混ぜる際には20%以下が推奨されています。

また、タンパク質の話をする際には大豆も挙げられますが、食糧危機に焦点を当てさせたいがために、あえて比較対象に大豆を含めないのではないかとも思います。

コオロギ食の危険性

2018年に欧州食品安全機関は、新食品としてヨーロッパイエコオロギに関するリスクプロファイルを発表しています。

| 総じて好気性細菌数が多いことが指摘されています。 加熱処理後も芽胞形成菌が生存していることが確認されています。 ※芽胞形成菌とは、ボツリヌス菌などのように加熱しても死滅しない菌を指します。 アレルギー源に関する問題 重金属(カドミウム)が生物濃縮されるリスクがあることが指摘されています。 |

このリスクプロファイル以外にも、いくつかの懸念点がありますので、以下に紹介します。

妊婦はだめ

こちらは、中国の漢方の教科書とも言われる「本草綱目」に記載されています。

妊婦は禁忌と明記されており、妊娠中の方が栄養価の高いものを摂取しようとする際には、注意が必要です。

余計な添加物が入っている

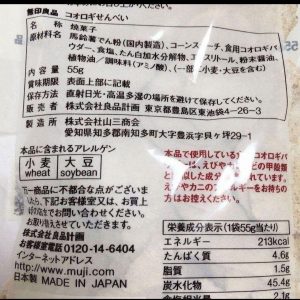

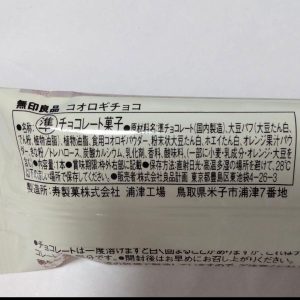

無印良品のコオロギせんべいやコオロギチョコを例に挙げてみましょう。

コオロギせんべいにはアミノ酸が、コオロギチョコには香料が含まれています。

ファミリーマートのプロテインバーやクッキーにも香料がしっかりと使用されています。

健康に気を使っている方は、アミノ酸や香料にも注意を払っていますよね。コオロギパウダーを利用した製品には、避けたい原材料が含まれていることが少なくありません。コオロギ自体が美味しいのであれば、わざわざ添加物を使う必要はないのではないでしょうか。

栄養補給を目的とするコオロギパウダーに、添加物がたくさん含まれているのでは本末転倒のように感じます。

アレルギーの原因、トロポミオシン

日本の食品表示法では、特定原材料由来の添加物を含む加工食品には、食物アレルギー表示が求められています。特に重篤度や症例数が多い7品目については、表示が義務付けられています。

この7品目は、えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

えびやカニには、トロポミオシンという物質がアレルゲンとして含まれていますが、コオロギにもトロポミオシンが含まれているのです!

甲殻類アレルギーをお持ちの方は、コオロギを食べる際に注意が必要であると言われていますが、えびやカニに対してアレルギーを発症する方も多く、コオロギを食べることでそのリスクが増える可能性があるかもしれません。

輸入物の飼育環境

こちらは、タイのコオロギ養殖所の一例ですが、工場で管理されている日本の養殖とは異なり、ビニールハウスのような外部から出入りができる構造に見えるのではないでしょうか?

サーキュラーフード

GRYLLUSという徳島大学発のベンチャー企業が、食品廃棄物を餌としてコオロギを養殖することに成功したとされています。

この会社のコオロギパウダーは無印良品でも使用されています。

廃棄される食品を再利用して循環させるという考え方は一見素晴らしいですが、食品廃棄物の中には添加物が多く含まれる、賞味期限切れの食品が混ざっていることもあるのではないかと心配です。果たして本当に安全なのでしょうか?

具体的にどのような食品廃棄物を餌として使用しているのか、詳細な情報が求められますね。

引用:CNET

ゲノム編集

ゲノム編集を施したコオロギに関する研究も行われています。これはコオロギを白くし、使いやすい食材にするための研究です。

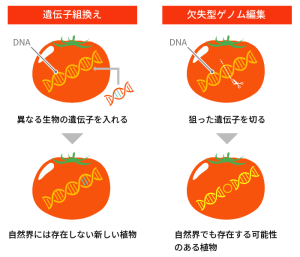

ゲノム編集と遺伝子組み換えの違いを簡単に説明します。

トマトを例に取ります。

引用:産総研マガジン

遺伝子組み換えは、他の生物の遺伝子を導入して行うもので、その結果として見た目は同じでも自然界には存在しない新しい植物が生まれることになります。

一方、ゲノム編集は遺伝子の一部を切り取る技術で、結果として自然界にも存在し得る植物が誕生することになります。

自然界に存在する可能性のある植物ということは、一体どうなのでしょうか?

トマトの実用化は進んでいますし、魚でも実用化が行われていますが、それがコオロギにおいても安全であると考えられるのか、注意が必要です。

ゲノム編集は遺伝子組み換えの代替手段として、2000年代初頭から始まった新しい技術ですが、コオロギ食への実用化はまだ進んでいないものの、いつの間にか利用されている可能性もあるため、注意が必要な情報です。

まとめ

コオロギ食に関する情報は、まだまだ発展途上です。今回、気になる点をいくつかまとめてみました。新しい食品であるがゆえに、明確な答えが出ていないことも多く、購入するかどうかは最終的には自己責任となります。自分自身の食生活にどのように取り入れたいか、一度じっくり考えるきっかけになったのではないでしょうか。

コメント